梅毒及び梅毒検査

梅毒が急激に増えています!

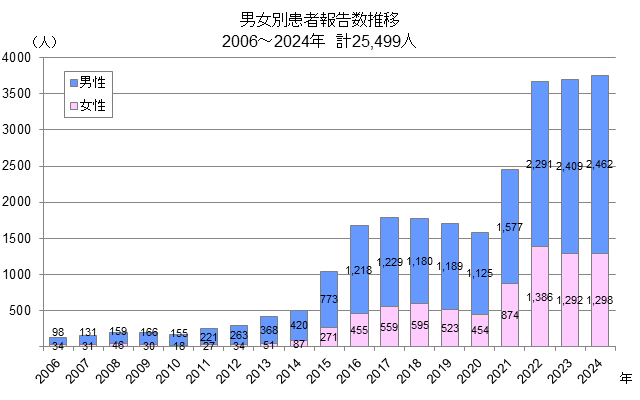

2024年の東京都内の患者報告数は感染症法に基づく調査が始まって以来、最も多い3,760人でした。

特に20~50代の男性、20代の女性に感染者が急増しており、2025年も同様のペースでの報告が続いています。

- (注1)グラフ内の数字は患者報告数です(2024年1月18日現在)。

- (注2)2006年は第14週(4月3日)以降の報告数です。

正しい感染予防と、早めの検査・治療が大切です!!

梅毒ってどんな病気?

梅毒とは

梅毒は、「梅毒トレポネーマ」という細菌に感染して起こる性感染症(Sexually Transmitted Infections,STI)の一つです。

無症状でも人に感染させるほか、治療をせずに放置すると脳や心臓に重大な合併症を起こすこともある、命にかかわる病気です。

きちんと治療をすれば完治しますが、免疫ができないために何度でも感染します。

そのため、検査をして早期に感染を発見し、治療することが大切となってきます。

また、梅毒に感染していると、粘膜が傷つけられているため、エイズの原因となるHIVにも感染しやすくなる、という報告もあります。

梅毒の感染経路

性的接触(後天梅毒)

性行為によって、直接接触した粘膜や皮膚の小さな傷などから感染します。

口腔性交によってのどに感染したり、肛門性交によって直腸に感染することもあります。

母子感染(先天梅毒)

妊娠中の女性が梅毒に感染している場合、胎盤を通して、胎児に感染します。

死産や早産、新生児死亡、先天性の障害を持って産まれる危険性などがあります。

症状と経過

後天梅毒と先天梅毒に分けられます。後天梅毒は、さらに4期に分類されています。

後天梅毒

感染後、約1週間から13週間の潜伏期間を経て発症します。

現在では、比較的早期から治療を開始する例が多く、抗生物質が有効であることなどから、第3期、第4期に進行することはほとんどありません。

第1期(感染後、3週間~3か月)

性行為を通して梅毒トレポネーマが侵入した部位(陰部、口唇部、口腔内)に、できもの、しこり、ただれなどが生じます。

治療をしなくても症状は数週間で消えますが、まれに潰瘍となることがあります。また、股の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れることがあります。

第2期(感染後、3か月~3年)

第1期の症状が一旦消えた後に1~3か月ほど経つと、「バラ疹」と呼ばれる、特徴的な赤く目立つ発疹が現れることがあります。発疹は、手のひらや足の裏などから顔面など全身に現れます。

また全身のリンパ節の腫れ、発熱、倦怠感、関節痛などの症状がでる場合もあります。

治療をしなくても1か月程度で消失しますが、抗生物質で治療しない限り、病原体は体内に残り続けます。

第3期(感染後、3~10年)

皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍(ゴム腫)が発生します。症状がないまま何年も経過することもあります。

第4期(感染後、10年~数十年)

心臓、血管、神経の異常が現れることがあります。適切な治療を受けずにいると、命を落とすこともあります。

先天梅毒

妊娠している人が梅毒にかかると、胎盤を通じて胎児に感染します。

生後数年以内の乳幼児期に症状が現れる早期先天梅毒では、梅毒しん、骨軟骨炎などがみられます。

学童期以降に症状が現れる晩期先天梅毒では、ハッチンソン3徴候(実質性角膜炎、内耳性難聴、ハッチンソン歯)やゴム腫などがみられます。

先天梅毒の報告は現在ではまれです。

梅毒の治療と感染予防

早期であれば、抗生物質を一定期間服用することで治ります。

治療を受けずにそのままにしても、症状が消えたり、症状が現れない場合があります。

しかし、症状が消えても梅毒が自然に治癒することはありません。そして治療を受けない限り、病原体は体内に潜伏し続けます。

感染を防ぐために

パートナー同士の感染有無の確認をするとともに、性行為の際はコンドームを正しく使うことが、まん延防止に必要です。また、以下のような性行為は控えましょう。

- 不特定多数との性行為

- 感染力の強い第1期及び第2期の感染者との性行為

- 皮膚や口腔粘膜に異常がある場合の性行為

感染が疑われる場合は、パートナーも一緒に検査を受けましょう。

妊娠中の方へ

妊婦健診を受診し、その後も感染予防に努めましょう。

早期発見のための検査・相談先

北区保健所での検査・相談先

北区保健所では、梅毒検査を「無料・匿名」で実施しています。

検査の実施状況や予約方法等については、以下のリンク先をご確認ください。

梅毒検査は、HIV検査と併せて実施しています。

検査の実施状況及び予約方法

HIV・性感染症の相談・検査について

※正確な結果を得るためには、感染の機会から90日以上(ウィンドウ期)が経過してから検査をお受けください。

- 予約方法

-

- 電話予約:03-3919-3102(平日午前8時30分~午後5時15分)

- インターネット予約:日程表「検査日」をクリックし、専用フォームから予約

- 検査日

- 原則第2・第4月曜日(リンク先日程表参照。)

- 検査場所

- 北区保健所(〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3)

- 受付時間

- 午後1時00分~午後1時45分まで

- 終了時間

- 結果は当日、採血後1時間から1時間30分ほどで判明

梅毒についての相談先

北区保健所

保健予防課感染症係:03-3919-3102(電話予約の番号と同じです。)

※受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く月曜日から金曜日)

北区保健所以外での検査・相談先

下記リンクに掲載の検査実施機関や医療機関等にご相談ください。

関連リンク

ホームページ

リーフレット一覧

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

北区保健所 保健予防課 感染症係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話:03-3919-3102

- お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。

- お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。