ロコモ予防

ロコモを知っていますか?

ロコモとは「ロコモティブシンドローム」の略称で、運動器の障害のために移動機能の低下をきたした状態をいいます。

運動器とは、人間が立つ、歩く、作業するといった、広い意味での運動のために必要な身体の仕組み全体を指し、骨・関節・筋肉・神経などで成り立っています。これらの組織の障害によって立ったり歩いたりするための身体能力(移動機能)が低下した状態が、ロコモです。

出典:日本整形外科学会 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト「ロコモとは?」

健康寿命とロコモの関係

健康寿命とは、健康で日常生活を送れる期間のこと。日本は世界有数の長寿国として知られていますが、平均寿命と健康寿命の間には男性で約9年、女性で約12年の差があります。この期間は、健康上の問題で日常生活が制限されたり、何らかの助けを必要としたりしていることを意味し、さらに悪化すれば介護が必要になる可能性が高まります。

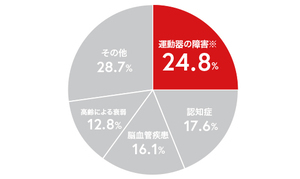

要支援・要介護になった原因

運動器の障害:骨折転倒・関節疾患・脊髄損傷の合計

厚生労働省2019年国民生活基礎調査の概況より改変

要支援、要介護になる原因のトップは転倒、骨折や関節の病気など運動器の故障です。

健康寿命を延ばし、平均寿命と健康寿命の差を短縮するためには、要支援・要介護になる前から「運動器の問題で日常生活が制限され」ている状態を改善することが必要です。

健康寿命を延ばし、ご自身の足で生涯歩くためにも、ロコモを予防しましょう。

出典:日本整形外科学会 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト

「要支援・要介護になった原因」「健康寿命を延ばすには?」

若い世代も要注意!

筋力低下によって引き起こされるロコモは、高齢者だけの問題ではありません。ロコモの原因である筋肉、骨、関節の衰えは40歳代から現れてきます。

成人期からロコモを意識し、予防を図ることが重要です。

便利な移動手段の普及や運動不足により筋力が低下し、日常生活に支障がなくても、ロコモがすでに進行している場合があります。

次のチェックに引っかかった方は、ロコモの可能性があります。

ロコモかどうかをチェックしよう

次に挙げた7つの項目はすべて、骨や関節、筋肉などの運動器が衰えているサインです。

1つでも当てはまればロコモの心配があります。

- 片脚立ちで靴下がはけない

- 家の中でつまずいたりすべったりする

- 階段を上がるのに手すりが必要である

- 家のやや重い仕事が困難である

(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど) - 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である

(1リットルの牛乳パック2個程度) - 15分くらい続けて歩くことができない

- 横断歩道を青信号で渡りきれない

出典:日本整形外科学会 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト「ロコチェック」

ロコモを予防しよう

ご自身がロコモだと分かった方は、今すぐ対策を行いましょう。

今はロコモに該当しない方も、将来のためにぜひ予防しましょう。

運動

おすすめの2つの運動をご紹介します。

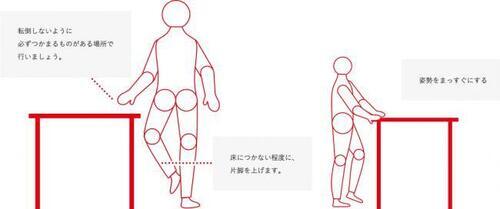

1.「片脚立ち」

左右とも1分間で1セット、1日3セット行います。

バランス能力の向上を目指します。

支えが必要な人は十分注意し、机に手や指をついて行ってください。

2.「スクワット」

5~6回で1セット、1日3セット行います。

下肢筋力の向上を目指します。

支えが必要な人は十分注意し、机に手や指をついて行ってください。

- 足を肩幅に広げて立ちます。

- お尻を後ろに引くように、2~3秒間かけてゆっくりと膝を曲げ、

- ゆっくり元に戻ります。

スクワットができない場合は、イスに腰かけ、机に手をついて立ち座りの動作を繰り返します。

机に手をつかずにできる場合はかざして行います。

ロコモ予防運動について、もっと知りたい方は次の添付ファイルをご覧ください。

-

取り組む:運動篇 ロコトレ (PDF 527.7KB)

出典:日本整形外科学会 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト「ロコトレ」

「北区さくら体操」は、「北区のうた」にあわせて手軽に適度に身体を動かせる北区オリジナルの健康体操で、体力の保持や転倒予防にも効果的です。立った状態で体操を行う「立位編」と、イスに座った状態で体操を行う「イス編」があり、どなたでもご自宅で簡単に体操を行うことができます。

ぜひお試しください。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、ご自宅で過ごす時間が増え、運動不足を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

北区の運動指導員が、【1.全身のストレッチ体操】と【2.足腰のトレーニングとストレッチ】の2種類の体操動画を作りました。

こちらもぜひお試しください。

食生活

ロコモの予防のためには運動だけでなく、食生活にも気を配ることが大切です。

毎日の食事から、必要な栄養素をとり、ロコモに負けないからだをつくりましょう。

- 筋肉の量を増やし、筋力を高めるために、たんぱく質だけでなく、エネルギー源となる炭水化物や脂質もしっかりとりましょう。

- 骨を強くするために、カルシウムだけでなく、たんぱく質、ビタミンDやビタミンKもしっかりとりましょう。

- 毎日の食事で、いろいろな栄養素をバランス良くとりましょう。

-

「食生活でロコモ対策」(外部リンク)

出典:日本整形外科学会 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト「食生活でロコモ対策」

関連リンク

- 新型栄養失調を予防しよう

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

健康部 健康政策課 健康増進係

〒114-0032 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎1階5番

電話:03-3908-9068

健康部 健康政策課 健康増進係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。