認可外保育施設・一時預かり保育等を利用される方

認可外保育施設等の無償化は、北区から「保育の必要性の認定」を受けた保護者が、無償化対象の施設等を利用した場合に、上限額の範囲内で利用料が無償(上限額を上回る部分は自己負担)となります。

認可外保育施設等の無償化のご案内は、次のリンクからダウンロードしてください。

【必ずご確認ください】指導監督基準を満たす旨の証明書を交付されていない認可外保育施設の保育料は、原則無償化対象外です。

令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化制度について、経過措置として指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていない施設の保育料も令和6年9月末までは無償化の対象にすると国が定めました。

上記経過措置の終了に伴い、外国人児童の多い施設や深夜・夜間帯の保育を常態としている施設など、都道府県知事が個別に指定した施設に限り、一定期間(令和11年度末まで)、無償化の対象とする新たな経過措置が設けられました。

※利用施設が経過措置の対象施設かわからない場合は、直接施設にお問い合わせください。

区内施設の証明書の交付状況、証明書については東京都ホームページをご覧ください。

東京都ホームページにも記載のとおり、児童相談所が設置されている自治体、政令指定都市、中核市に関しては各自治体が交付しているため、各自治体のホームページを確認いただく必要があります。

なお、現時点で証明書が交付されていなくても今後交付される可能性があります。

※北区の無償化対象施設一覧は次のページをご覧ください。

1.認可外保育施設利用者向けの補助制度概要

認可外保育施設利用者向けの補助制度は下記のとおり、本制度と認証保育所及び認可外保育施設保育料負担軽減補助金があります。

|

区分(年齢) |

区分(世帯) |

認証保育所及び認可外保育施設 保育料負担軽減補助金(上限) |

本制度(上限) |

補助額合計(上限) |

|---|---|---|---|---|

|

0~2歳児 |

住民税課税世帯 | 67,000円(令和7年8月利用分まで)

80,000円(令和7年9月利用分以降) |

対象外 |

67,000円(令和7年8月利用分まで) 80,000円(令和7年9月利用分以降) |

|

0~2歳児 |

住民税非課税世帯 | 25,000円(令和7年8月利用分まで)

38,000円(令和7年9月利用分以降) |

42,000円 |

67,000円(令和7年8月利用分まで) 80,000円(令和7年9月利用分以降) |

| 3~5歳児 |

住民税課税・非課税 問わず |

20,000円(令和7年8月利用分まで)

40,000円(令和7年9月利用分以降) |

37,000円 |

57,000円(令和7年8月利用分まで) 77,000円(令和7年9月利用分以降) |

※認証保育所及び認可外保育施設保育料負担軽減補助金を活用する場合、別途手続きが必要です。本制度と対象施設が異なりますので、詳細は次のリンクをご確認ください。

2.対象施設

このページの「認可外保育施設等」とは、

1.認証保育所、2.ベビーホテル等の認可外保育施設(ベビーシッターを含む)、3.一時預かり保育、4.休日保育、5.緊急保育、6.病児・病後児保育、7.ファミリー・サポート・センター事業

を指します。

※2について、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていない認可外保育施設は、原則補助対象外です。詳細は、上部「【必ずご確認ください】指導監督基準を満たす旨の証明書を交付されていない認可外保育施設の保育料は、原則無償化対象外です。」をご覧ください。

具体的な対象施設は、施設所在地の区市町村のホームページをご確認ください。北区の対象施設は無償化対象施設から確認できます。

認可保育所の利用者は対象外ですが、認定こども園、幼稚園の利用者は対象になる場合があります。詳細は次のリンクをご覧ください。

企業主導型保育事業を利用される方は、施設に直接お問い合わせください。

3.対象者

何歳児クラスかにより補助額や補助条件が異なります。

|

対象者 |

月額上限額 |

|---|---|

|

北区に在住する「保育の必要性の認定」を受けている 3歳児~5歳児クラスのお子さま 【注意】申請時3歳でも2歳児クラスのお子様は住民税非課税世帯でないと対象になりませんのでお気を付けください。何歳児クラスか確認されたい場合は下記の年齢別クラス編成をご覧ください。 |

37,000円 |

|

北区に在住する「保育の必要性の認定」を受けている 0歳児~2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さま |

42,000円 |

通園送迎費や給食費、行事費などは無償化の対象外です。

4.手続きの流れ

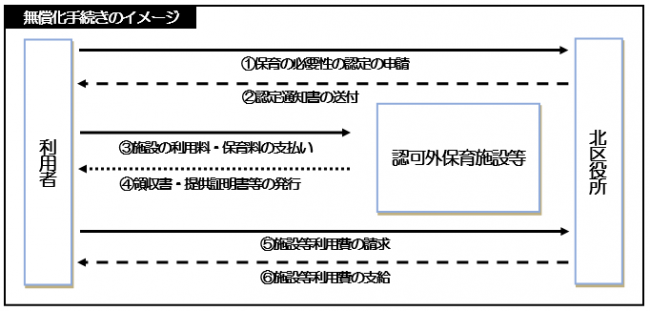

下記図をベースに流れを記載します。

(1)保育の必要性の認定申請

無償化の給付を受けるためには、事前に保育の必要性の認定を受ける必要があります。認定の申請は、利用希望日(施設等の利用開始日)よりも前に行ってください。

認定希望日よりも後に申請した場合は、申請日以降からの認定となり、有効な認定がない期間は、施設を利用していても無償化の対象とはなりません。

以下の必要な書類を郵送又は窓口へ提出してください。

すべての方が必要な書類

- 子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書

- 保育の必要性の確認書類(下記参照)

利用施設や世帯の状況により必要な書類

- 保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(認可保育園の入所申し込みをしていない場合)

- 在留カード(表面・裏面)の写し(同居者の中に外国籍の方がいる場合)

- 住民税非課税証明書の写し(下記参照)

保育の必要性の確認書類

下記の該当する事由に関連する書類(父母ともに以下の表のいずれかに該当する方が対象)の提出が必要となります。

|

保育を必要とする理由 |

必要書類(1.、2.は両方) |

備考 |

|---|---|---|

|

就労 (月48時間以上) |

就労証明書 |

|

|

就労(自営業) (月48時間以上) |

|

ご自身で就労証明書を作成してください。

2.の具体的な資料は以下のとおりです。 青色申告決算書の写し、法人税申告書の写し、会社の登記簿の写し(履歴全部証明書)、営業許可書、事務所や店舗の賃貸契約書、報酬がわかるもの、請負契約書など。 |

| 妊娠・出産 | 母子手帳の表紙と出産予定日のページの写し | 予定月をはさんで、産前2か月から産後2か月までの認定となります。 |

| 保護者の疾病・障害 | 診断書または障害者手帳の写し | 診断書に「保育を必要とすること」が明記されている必要があります。 |

| 同居親族等の介護・看護 |

|

|

| 就学 | 在学証明書 | |

| 災害復旧 | り災証明書等 | |

| 求職活動 |

ー |

3か月以内に就職先を見つけ、就労証明書を提出してください。 |

| 虐待やDVの恐れがある |

ー |

個別にお問い合わせください。 |

| 育児休業中(下のお子さまの育児休業に限る) |

|

|

-

就労証明書 (Excel 58.6KB)

-

就労証明書 (PDF 106.9KB)

-

就労証明書(記載例) (PDF 269.3KB)

-

就労証明書(記載要領) (PDF 117.6KB)

-

看護・介護状況申告書 (PDF 156.5KB)

-

育児休業期間証明書 (PDF 64.1KB)

- ひとり親または単身赴任等で別居している場合は、お子さまと同居している保護者の必要書類のみの提出で構いません。なお、単身赴任をしていてもお子さまと住民票が同居の保護者は必要書類をご提出ください。

- 就労証明書の「本人の就労実績に関する項目」については、空欄や不備があっても保育の必要性の認定には支障がありません。ただし、保育園の申請には必要な項目となりますので、記入していただくことをお勧めします。

- 認証保育所及び認可外保育施設保育料負担軽減補助金の申請などにより、申請日の3か月前までに必要書類を提出している方は、提出を省略できることがあります。その場合は、申請書の余白に「必要書類は提出済み」と記載してください。

- 下のお子さまの育児休業中を理由とする保育の必要性の認定は、継続的な保育の提供を受けている場合のみが対象です。一時預かり保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業は対象となりません。

住民税非課税証明書

0歳児~2歳児クラスのお子さまの保護者で該当する場合は、それぞれの証明書類が必要です。

|

認定対象期間 |

状況 |

必要書類 |

|---|---|---|

|

令和7年4月~令和7年8月 |

令和6年1月1日現在、北区外に住んでいた方 |

令和6年度住民税非課税証明書の写し (令和6年1月1日現在の居住地の区市町村が発行するもの) |

| 令和7年9月~令和8年3月 | 令和7年1月1日現在、北区外に住んでいた方 |

令和7年度住民税非課税証明書の写し (令和7年1月1日現在の居住地の区市町村が発行するもの) |

みなし認定

過去に認可保育園の入園申込み(利用申請)を行い入園が待機となっている場合など、有効な「子どものための教育・保育給付認定」を取得している方が認可外保育施設等の無償化の給付を受ける場合は、みなし認定を行います。

みなし認定の場合、保育の必要性の認定の申請に必要な書類を一部省略することができます。子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書のみを郵送又は窓口へ提出してください。

(2)認定通知書の送付

上記(1)の申請書類に不備等がなければ、申請から1~2週間で認定通知書を送付します。

※申請書類に不備等があった場合は別途ご連絡します。

(3)施設利用料・保育料等の支払い

(4)(5)施設等利用費の請求

(4)のとおり、施設に特定子ども・子育て支援提供証明書及び領収書の発行を依頼し、その書類と合わせて施設等利用費請求書を北区に郵送または窓口でご提出ください。請求は下記スケジュールのとおり、四半期ごとに受け付けています。

提出書類

以下の必要な書類を郵送又は窓口へ提出してください。

- 施設等利用費請求書

- 特定子ども・子育て支援提供証明書

- 施設等利用費を支払ったことを証明する書類(領収書等)

- 育児支援活動報告書(ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合)

- 委任状(請求者と口座名義が異なる振込先を指定する場合)

請求・支払いのスケジュール

令和7年度

|

支払回 |

対象月 |

請求の受付期間 |

交付時期 |

|---|---|---|---|

|

第1回 |

4月~6月 |

令和7年7月18日 |

令和7年8月下旬 |

|

第2回 |

7月~9月 |

令和7年10月17日 |

令和7年11月下旬 |

|

第3回 |

10月~12月 |

令和8年1月16日 |

令和8年2月下旬 |

|

第4回 |

1月~3月 |

令和8年4月17日 |

令和8年5月下旬 |

令和6年度

|

支払回 |

対象月 |

請求の受付期間 |

交付時期 |

|---|---|---|---|

| 第4回 | 1月~3月 | 令和7年4月18日 | 令和7年5月下旬 |

- 受付期間までに請求書類の提出が間に合わなかった場合や書類等に不備があった場合は、次回の支払になる可能性があります。記入例を参照の上、請求手続きを行なってください。

- 請求する権利は、認可外保育施設等の利用月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅するため、お早めに請求手続きを行ってください。

(6)施設等利用費の支給

上記スケジュールの通り、施設等利用費を交付します。事前に交付決定通知を送付しますので、振込日や交付額に関しては通知をご確認ください。

5.認定に変更が生じた場合など

認定変更の手続き

申請内容から変更が生じた場合は、子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書と下の表に定める書類を速やかに郵送又は窓口へ提出し、認定の変更の手続きを行ってください。下記の表以外にも変更が生じた場合はお問い合わせください。

|

変更等の内容 |

提出書類 |

|---|---|

| 北区外へ転出した場合 | |

| 北区内で住所の変更があった場合 | |

| 世帯構成に変更があった場合 (離婚、結婚、単身赴任等) |

変更が確認できる書類(戸籍謄本など) |

| 現在の就労状況に変更があった場合 (就労先が変わった、就労日数・就労時間を変更した、採用予定だったが実際に就労を開始した等) |

就労証明書

|

| 求職中だったが、就労を開始した、または採用予定となった場合 |

就労証明書

|

| 就労先を退職し、求職中となった場合 | 退職日がわかるもの(離職票など) |

| 下の子の育児休業を新たに取得した場合 | 育児休業期間証明書 |

| 下の子の育児休業期間を延長した場合 | 育児休業期間変更証明書 |

| 下の子の育児休業を終了した場合 | 育児休業期間終了証明書 |

-

就労証明書 (Excel 58.6KB)

-

就労証明書 (PDF 106.9KB)

-

就労証明書(記載例) (PDF 269.3KB)

-

就労証明書(記載要領) (PDF 117.6KB)

-

育児休業期間証明書 (PDF 64.1KB)

-

育児休業期間変更証明書 (PDF 65.4KB)

-

育児休業期間終了証明書 (PDF 71.4KB)

年度更新の手続き

毎年度1回(おおむね6月頃)、「子育てのための施設等利用給付 家庭状況届」と保育の必要性の確認書類を提出していただき、認定の要件を確認します(北区から書類を送付しますので、届きましたらご対応をお願いします)。

期限までに書類の提出がない場合や要件を確認できない場合は、認定が取り消しとなることがあります。

6.申請書・証明書等のダウンロード

-

子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 (PDF 177.8KB)

-

子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 (Excel 53.6KB)

-

【記入例】子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書 (PDF 180.8KB)

-

保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 (PDF 67.9KB)

-

保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書 (Excel 13.4KB)

-

就労証明書 (PDF 106.9KB)

-

就労証明書 (Excel 58.6KB)

-

看護・介護状況申告書 (PDF 156.5KB)

-

育児休業期間証明書 (PDF 64.1KB)

-

育児休業期間変更証明書 (PDF 65.4KB)

-

育児休業期間終了証明書 (PDF 71.4KB)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

子ども未来部 保育課 私立保育園係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階2番

電話:03-3908-1333

子ども未来部 保育課 私立保育園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

子ども未来部 保育課 保育運営係

〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階3番

電話:03-3908-9127

子ども未来部 保育課 保育運営係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

子ども未来部 子ども家庭支援センター

〒114-0002 東京都北区王子6-7-3 旧清至中学校(東門)

電話:03-3914-9565

子ども未来部 子ども家庭支援センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。