【キャッチアップ】ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)

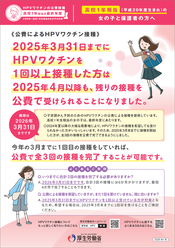

キャッチアップ接種の経過措置について

- 2024年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃいます。そのため、2025年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようにしました。

キャッチアップ接種のリーフレット(厚生労働省)

厚生労働省作成のリーフレットが新しくなりました。このページと合わせてご覧ください。

経過措置の対象者・時期・接種方法

経過措置の対象となる方

次のすべての要件を満たす方が、経過措置の対象となります。

- 平成9年度生まれ~平成20年度生まれまで(誕生日が1997年4月2日~2009年4月1日)の女性

- 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方

- 令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種した方

過去に接種したワクチンの情報(ワクチンの種類や接種時期)については、母子健康手帳や予防接種済証等でご確認ください。

対象年齢の方でも、これから接種を開始(1回目の接種)する場合は、経過措置の対象にはなりません。

接種可能な時期について

令和4年(2022年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に1回以上接種を受けた方は、残りの接種回数の接種期限を令和8年(2026年)3月31日まで延長します。

※詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

接種方法について

対象となる方には、令和4年10月~11月にご案内等を送付しました。

対象となる方で予診票等をお持ちでない方は、電子申請サービスをご利用ください。

過去に受けた接種回数や時期により、接種方法が異なる場合があります。母子健康手帳等で接種回数・時期を確認して、接種をご検討ください。

電子申請サービス

会場と日程

協力医療機関にて実施しています。

診療時間・休診日は各医療機関で異なります。また、ワクチンの取り寄せが必要になる場合がありますので事前に医療機関にお問い合わせの上接種を受けてください。

なお、他の22区の協力医療機関でも接種できます。その際は、当該区の協力医療機関であることを必ず事前に確認してください。

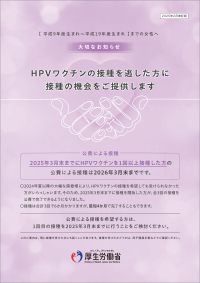

なぜ、あらためて、接種の機会が設けられるのですか?

- 平成25年から令和3年にかけてのHPVワクチンの接種を個別にお勧めする取組が差し控えられていた間(※)に、定期予防接種の対象であった方々の中には、ワクチン接種の機会を逃した方がいらっしゃいます。

- こうした方に、公平な接種機会を確保する観点から、あらためて接種の機会をご提供しています。

※接種後に生じうる多様な症状等について十分に情報提供できない状況にあったことから、個別に接種をお勧めする取組を一時的に差し控えていました。

令和3(2021)年11月の専門家の会議で、安全性について特段の懸念が認められないことがあらためて確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、個別に接種をお勧めする取組を再開することになりました。

1回接種した場合や、2回接種した場合にも対象となりますか?

1回接種したことがある方は残り2回を、2回接種したことがある方は残り1回を、定期予防接種として受けることができます。

接種するワクチンの種類とスケジュール

接種できるワクチンは3種類(サーバリックス®、ガーダシル®、シルガード®9)あります。

決められた間隔をあけて、同じワクチンを合計3回接種します。

1回目、2回目に気になる症状が現れた場合は、2回目以降の接種をやめることが出来ます。

9価のワクチン(シルガード®9)について

9価のワクチン(シルガード®9)は、令和5年4月から対象となりました。

9価のワクチンの詳しい情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

これまでに、2価または4価のHPVワクチン(サーバリックス®またはガーダシル®)を1回または2回接種した方へ

原則として同じ種類のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師と相談のうえ、途中から9価ワクチンに変更し、残りの接種を完了することも可能です※。この場合にも公費で接種することができます。

※2価または4価のHPVワクチン(サーバリックス®またはガーダシル®)を接種した後に9価ワクチン(シルガード®9)を接種することに対する効果やリスクについての科学的知見は限定されています。

詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご覧ください。

定期接種の対象年齢(高校1年相当まで)を過ぎても、接種の効果はありますか?

- 16歳頃までに接種するのが最も効果が高いですが、それ以上の年齢で接種しても、ある程度の有効性があることが、国内外の研究で示されています。

- なお、定期予防接種の対象年齢を過ぎてからの接種について、明らかな安全性の懸念は示されていません。

子宮頸がんとは?

- 日本では毎年、約1万人の女性が子宮頸がんにかかり、約3,000人の女性が子宮頸がんで亡くなっています。

- また、若い年齢層で発症する割合が比較的高いがんです。患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約1,000人います。

子宮頸がんにかかるのはなぜ?

- 子宮頸がんは、子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんです。

- HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が原因と考えられています。

- 感染は、主に性的接触によって起こり、女性の多くが一生に一度は感染するといわれています。

子宮頸がんで苦しまないために

できることが2つあります。HPVワクチンを受けた方も、検診をお忘れなく!

- HPVワクチン:HPVの感染を予防します

- 子宮頸がん検診:がんを早期発見し治療します。20歳以上の方は、2年に1回

- ワクチンで防げないHPV感染もあるため、子宮頸がん検診を定期的に受診することが大切です。

- HPV感染は主に性的接触により起こります。パートナーと共に性感染症の予防も忘れずに。

関連リンク

-

子どもの予防接種について

予防接種予診票送付・再発行の電子申請サービス -

子宮頸がん予防ワクチン(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)

-

9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(厚生労働省ホームページ(外部リンク)

- 健康診査・がん検診等のご案内

- 予防接種協力医療機関一覧(子どもの予防接種)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

お問い合わせ

北区保健所 保健予防課 保健予防係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話:03-3919-3104

- お問い合わせ専用フォームでのご回答にはお時間をいただく場合がございます。

- お急ぎの方は、お電話にてお問い合わせください。